DF-02アルミダンパー編はこちら(福井大会優勝時セッティングチャートつき)

| ダンパー | |||

| ピストン | |||

| オイル | |||

| スプリング | |||

| インナースペーサー | |||

| アウタースペーサー | |||

| バンプストッパー | |||

| 取付位置 | |||

| 取付方法 | |||

| トー角 | |||

| アッカーマン | |||

| キャンバー | |||

| キャスター | |||

| 差動装置 | |||

| 伝達装置 | |||

| モーター | |||

| アッパーアーム支持 | 前後ともフランジパイプ(SP.593)と3×20チタンビス、アルミロックナット固定に変更 | ||

| ロアアーム外側支持 | |||

| ロアアーム内側支持 | |||

| ロアアームシム調整 | |||

| サーボ | SANWA / SDX-755 | ||

| アンプ | NOVAK / GT-7 | ||

| レシーバー | SANWA / RX-311 | ||

| 参考全備重量 | 1595グラム | ||

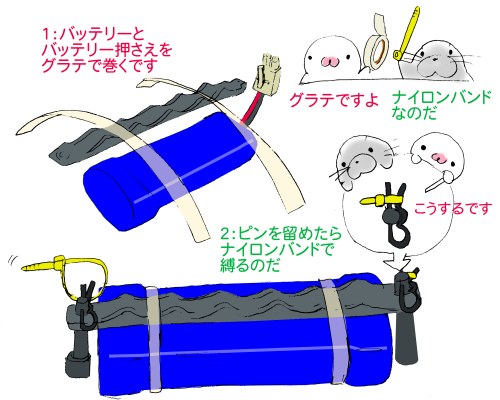

| その他参考 | ・ダンパーのOリングはキット標準の赤Oリングを使用。 ・リヤサス周りをアルミスペーサーにてガタ調整(外側内側共0.5ミリ)。 ・アクスルベアリングはボンドGクリヤーでベアリングホルダーに接着。 ・アンテナパイプは脱落防止のためにボンドGクリヤーでアンテナマウントに接着。 ・バッテリーはバッテリーホルダーにグラステープ止め。 ・キット純正サーボセイバーはサーボ取付部のみ(SP.204)の白パーツに変更。 ・バスタブ、センターハッチ、前後バンパー、リアダンパーステーなど穴あけ軽量化。 ・シャシ上面ビスを全てチタンタッピングビスに変更。 ・リンケージ周りをボールソケットとフッソコートピロボールに変更 その他はキット標準状態のまま使用。 | ||

|

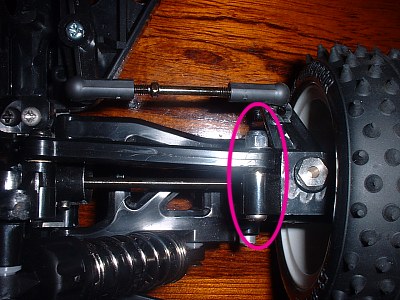

ベベルギヤユニットは駆動がかかると、それぞれの軸に平行に、外側に広がろうとする力が発生します。 グラベルハウンドの場合ノーマル状態だとベベルギヤの裏側がケースに干渉するため、引きずりが発生していました。 パワーオンでいくらかロスが発生しそうなので、万全を期して円内を削りこみ、クリアランスをもたせました。 |

|

グラベルハウンドのドライブカップ(TGSと共通)は溝そのものが浅く、 グラベルハウンドのようにサスストロークが長い場合ピンが溝の奥に干渉して作動角が規制されてしまいます。 特にフロントはフルステアに出来ないほどひどく、抵抗になるばかりか ステアリングしている最中にギャップを通過しただけで ドッグボーンが曲がってしまうほど。 タミヤのリューターキットとダイヤモンドバイト、 棒やすり、ダイヤモンドやすり等を使って円内を削り込み干渉を防ぎました。 |

|

加工したおかげでノーマルよりはるかに大きなサストラベルとスムーズな作動を得ました。 作動角以上のサスストロークは、バンプストッパーで規制してやりましょう。 (タミヤグランプリでは、タミヤ製Oリングによる規制が認められています。) |

|

同様の加工はもちろんリヤ側にも施しています。 また、ボールデフに交換した場合、 デフの収まり具合のせいか右後はドッグボーンが突っ張るような感じがするので、 デフ本体のカップがささる部分を少し削ってクリアランスを適正にしてやりました。 |

|

愛知大会に参加されたハマーさんどて吉さんからの情報では グラベルハウンドの足回りのウイークポイント、特に段つきビスの脱落が指摘されました。 そこで左図のようにサス周りの強化策を施しました |

|

実際にはこんな感じになります。 |

|

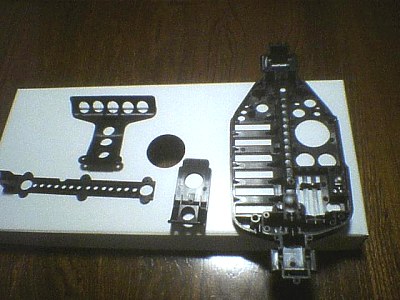

シャシやバンパーはギリギリまで(当社比・笑)肉抜きして軽量化してみました。 当日の気温(37℃)ではもしかしたら捻れて悪影響が出ていたかもしれませんが 無事に最後まで持ちました。 ちなみに、これだけでノーマル比40グラム軽くなります。 全備重量は現地で量ったら1600グラム割ってました。 グラベルハウンドとしてはかなり軽いほうです。 |

|

ショック周りにはアジャスタブルテフロンボールを使用します。ガタを消せるというのもメリットですが、 ・有効ネジ長さが稼げるので脱落しにくい ・前方から衝撃を受けてもダンパーが押し込まれない ・取り付け面からボールまでの距離が短いためサスアームやダンパーステーがねじれにくい ・転倒時にネジ頭がダンパートップを保護してくれる など、非常にすぐれものです。 |

|

ギュウギュウ詰めにせざるを得ないので小型サイズのメカをセレクトしました。 このマシンはステアリング系の剛性が凄く低いので、高出力のサーボは必要ありません。っていうか意味ないです。 このへん優勝した総長も同意見でした。 サーボセイバーも上記理由でノーマルで十分。ただしセレーション(スプライン)の成型がいまひとつで掛かりが浅くてガタが発生するため、サーボとの接続にはダイレクトサーボセイバー(SP.204)の部品を流用しています。(白い部分)。 セイバーの摺動部にはグリスを塗り、固定ネジにはネジ留め剤を併用してスムーズに戻るよう組上げます。(直進性が悪い車は大概固定ネジを締め込みすぎてます。) |

|

メカの搭載は対ショック性を重視し、アンプはこのようなクッションに載せて取り付けてあります。 タイヤ用インナースポンジをボディの切れ端でサンドイッチしています。 受信機は耐震両面テープ4枚重ねでサーボの上に取り付けました。 |

|

幅広なグラベルハウンドですが意外にもボディ内スペースが少ないためトランスポンダーの設置には当日まで悩みました。 モーター側重量が足りないこともあって、 結局現地にてボディのこの位置に取り付けました。 (みっどさんリーマーありがとうございました) 取り付けも取り外しも簡単です。 モーターの真横になるのですが計測トラブルは起きませんでした。 |

タミヤGPには2年ぶりの参戦、初めてのバギーキングクラス、しかも新型車ということで 分からないことだらけでした。 マシンは発売されたばかりのDF02グラベルハウンド。バリバリの新型です。 誰も走らせた事がないためティップスはどこにもありません。 伝え聞くのは不安な証言ばかり・・・ 少しでも信頼性が高く速いものを得る為に、一から自分でテストして検証していかねばなりません。 しかも大会まで1ヶ月弱。テストは効率よくこなさなければなりませんでした。 まずは発売後すぐに入手し、早速「どノーマル」状態で組み上げてみました。  シンプルな部品構成で非常に組み立てやすく、シャシはすぐに完成します。 シャシの素性はとても良く、全くのキット標準状態で素直でスポーティな操縦性が得られます。 ステアリングの基本特性は弱アンダーステアで、直進性も良好。 グラベルハウンドは入門用にも好適です。 ただ、ロープライスモデルゆえに樹脂部品が非常に多く、また樹脂自体柔らかいものが多いため、ハードに使うと劣化が早そうに思いました。 テストの段階でバラしたり組んだりするうちにネジがきかなくなる可能性もあるため、2号車を用意することにしました。(結局最終的にはスペアパーツの確保のために3台用意・汗)  1号車はノーマルギヤデフによるフルタイム4WD、2号車はフロントワンウェイ・ボールデフ仕様で組んでみます。 樹脂リングギヤにならざるを得ない2号車のほうが軽いはずなのですが、画像の段階での全備重量は搭載メカの違い・ヒートシンクの有無もあり2台とも1700グラムでした。 この状態でサーキットに持ち込み、実戦的な操縦性の方を走りこみやジャンプテストに回すことにしました。 耐久性を探るのも重要な目的なので、テスト車両は廃車覚悟で攻め込みことにします。 そして、初期にテストをやめた方を本番用シャシとし、消耗を最小限に抑えながら テスト車両からのフィードバックを元に各部品を新品で組み、不確定要素のなさと高い信頼性を得る作戦です。  さて、サーキットではフロントワンウェイ仕様の2号車が好感触でした。 向き変えがすばやいのでスロットルが早く入れられます。 僕のドライビングスタイルでは、海王丸サーキットにおいて、フルタイムの1号車に較べて0.5~1秒近く早いラップで走れるようです。 基本的にスタビリティに優れたシャシの特性はワンウェイ化でも失われることなく、 また、ダンパーオイルやスプリングのイニシャルをいじってもそれほど変化はありませんでした。 アスファルト路面にタミグラ仕様タイヤなら振り回しても破綻せずとても素直に走ります。 逆を言えば車の基本構成が操縦性の全てを支配しているようなグラベルハウンドは セッティングを大きく外す危険性がない反面、細かいセッティングの違いが操縦性に反映されません。 ですからセッティング能力がある方でも平易にアドバンテージを得ることは難しそうです。 (それだけに、バギーキングクラスはグラベルハウンドを使うドライバーにとっては非常に公平なクラスと言えます。) この時点で迷わずワンウェイ装着車を使うことにしました。 次にジャンプテストのため、ツインホビーの屋外サーキットでジャンプ台を置いてテスト走行。 ワンウェイもボールデフも樹脂リングギヤなので不安でしたが、結果から言うと全く問題ありませんでした。 高さ40センチのジャンプ台を、さんざん飛びましたがトラブルの出そうな雰囲気はまるでありません。 (ただ、ヒートシンクがズレてしまいました。このヒートシンク、格好は良いのですがモーター缶に密着せず 効果に疑問があったので本番では取付けないことにしました。) さてジャンプ。 グラベルハウンドはサスセッティングにかかわらず非常に良く飛びます。姿勢修正の小技も、レスポンスがダルなおかげで落ち着いて使えます。 (空中でスロットルをふかすとノーズが上がり、スロットルオフあるいはブレーキをかければノーズは下がります。) ちなみにタミヤGPでは画像のようにジャンプ台は30センチ程度の高さです。   マシンは踏み切り後高度をあげて、40センチ以上の高さから落下します。  着地点にはクッションが敷いてあり、グラベルハウンドはキット標準状態のサスでも非常に姿勢良く飛んでくれるのであまり心配は要りませんが、 着地時に大きくバウンドして姿勢を乱したり操縦不能になると大きなハンデです。 個人的な感想としましてはグラベルハウンドの場合、できれば1穴600番以上でのセット出しをお勧めします。 ちなみに僕の場合は上記チャートのようなセットでした。 また、空気抵抗によってマシンは空中でかなり減速します。 着地後、後続車に追突される危険がありますので、即座に加速に移れるようにセットしておきましょう。 実戦ではジャンプに入る前に、転倒車はいないか、混んでいないかなど、 着地点の状況を目のはじっこでチェックし、考えて飛びましょう。 着地したら即フル加速です。特にバトル中はウイリーしようがラフになろうが着地点付近からは一刻も早く脱出することをおすすめします。 なぜなら着地点付近でトラブるとマーシャルが助けにくいため、悲惨なくらいリカバリーに時間がかかるからです。 グラベルハウンドの耐久性ですが バスタブは極厚かつ、センタートンネルがモノコック構造のため、十分な強度を持っています。 僕ぐらい肉抜きをしても大きなクラッシュがなければ全然問題ありません。 グラベルハウンドのウイークポイントは、ドッグボーンとアクスルです。タイヤをフェンスにヒットさせると 安全運転を心がけてください。 僕は疑心暗鬼に陥って色々試しましたが、大会を終えて考えるとそれがどのくらい効いていたかちょっと謎です。 グラベルハウンドの場合、タミヤGP用対策としてはキット標準状態シャーシにフロントワンウェイを組み、トラブルが出ないように作るだけでも、十分「勝負できるマシン」が出来るという印象を得ました。 事実、優勝した総長をはじめ、上位入賞者のほとんどはそういうグラベルハウンドを使っていました。 (謙虚に考えれば、僕の場合マシンに助けられたという見方もできますが・・・。) 空飛ぶツーリングカー・グラベルハウンド、いい車です。バギーキング、最高です(・ω・)ノ 最後になりましたが、タミヤGP用グラベルハウンドの製作・改良に関しては実に多くの方から情報やアドバイスを頂きました。 kahoruさん きつねさん kou黒銀1号機さん ごすけさん しもんさん すえぞうさん タコノリさん どて吉さん にすけ局長さん バギーヒデさん ハマーさん ひでちんさん ひでぴさん びりわらさん マッキー隊長さん みっどさん みなみちるさん (50音順) 皆様本当にありがとうございました。(・ω・)ノ |