|

|

「教室のごみ分析調査」という家庭クラブの小さな試みは友達の共感を呼び学校全体のごみ処理システムを変える活動へと発展していきました。そして、地域社会にも広がり「高校生から学ばせてもらった」とほめられ、思わぬ反響が寄せられる活動となりました。

企業・行政・市民というように立場が異なっても、すべての人たちに共通している、ごみの問題は「誰のせいにもできない、今、地域で地球で共に生きる私たちの課題」なのです。

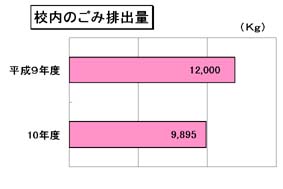

活動を始めて2年、現実には校内のごみの量が減ったわけではありません。体育大会・学園祭と大きな行事の後には膨大な量のごみが出されました。このようなとき心が痛み挫折感を味わいました。でも、一方では私たちの意識が環境問題へと向けるれ、「お弁当を持っていこう。」「清涼飲料水を買わないで水筒を持参しよう。」「紙は裏表を使おう。」と私たちの回りで一人ひとりのライフスタイルが少しずつ変わってきているのを実感しています。「一人の百歩より百人のー歩の方がはるかに大きな力になる」と信じ、活動をこれからも続けていこうと話し合っています。

昨年5月、家庭クラブの講演会でリサイクルシステム研究家松田美夜子さんが「ごみと正面から向き合うと、私たちの心にやさしさがもどって来ます。」と話されました。この先生の言葉を私たちも今、理解できるようになりました。無神経にごみを捨てられなくなった自分・・・、周りの物をやさしく扱う自分に、気がつくことがあります。

先輩たちから受け継いだ本校家庭クラブの 「人としてのやさしさ」から出できた活動に私たちの新たな活動が加わりました。 Face to Face ごみと向き合った私たち、「かけがえのない地球の環境と共に生きる私たちのあり方」そして「身近なところから広げることの大切さ」を教えられたように思います。

|