|

|

そして、学校では集積場が整備され、教室には3つのごみボックスが、各階の廊下や職員室には紙用分別ボックスがそれぞれ設置されました。平成10年1月、校内の焼却炉の使用を停止し、新しい方法でごみ処理が行われるようになりました。 雪が降る中、私たちはごみ分別を呼びかけるため毎日交替でごみ集積場に立ちました。

「こんな面倒なことしてどれほど効果が出るの」と苦情が出たり、決してスムーズにスタートしたわけではありません。それでも、めげず、私たちはシステム定着のための活動を続けました。「ごみ分別の徹底」が必要なことを全校集会で訴え、また「ごみ問題」を明るく親しめるものにと工夫をこらした「家庭クラブだより」を何度も発行したり、「ごみから環境問題を考える」パネルディスカッションを実施したりしました。

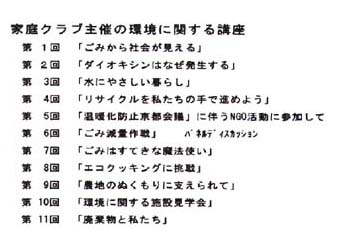

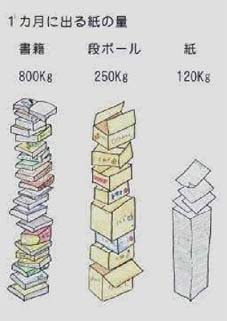

ごみを燃やさなくなって、いろいろなことがわかりました。学校から出される紙ごみ、新聞・雑誌・ダンボールなどの量は毎月の平均が1トン以上・・・。これが学校から1か月に出る紙の量です。また、たったー回の使用で捨てられるさまざまな容器類がどんどんごみ集積場に積まれていくのを見て「こんなにたくさん焼却していたのかと驚き「リサイクルより減量を」とあらためて実感するようになりました。ごみ減量を実現させるため「環境に関する講座」を継続して開きごみ問題への関心を高めていきました。これが私たちの企画した環境講座のー覧です。1997年12月「温暖化防止のための京都会議J 開催中のNGOのさまざまな活動に私たちは参加しました。京都での貴重な体験は活動継続への弾みにもなり、身近なところから行動する意義を強く感じたのでした。 また、楽しみながら環境問題を考えようといろいろな講習会も開きました。

ごみ減量と省エネを心がけたエコクッキングの講習会や、お婆ちやんの箪笥に眠っていた着物で、現代っ子のタウンウエアーを作った作品などを集めてリサイクルファッションショーを行ったり、牛乳パックを材料に紙漉きをして絵札を作り「環境問題・食料問題」について小学生から大人まで理解を深め楽しめる環境かるたの紹介も好評でした。ここでかるたの一部を紹介します。

「燃やしてはいけない塩化ビニール」 「よけいな包装、断ろうよ」

この「環境かるた」は全国産業教育フェアーリサイクルアイデア作品コンテストで「奨励賞」を受賞しました。 |